- „Wie bin ich geworden, wer ich bin?“ – Die Entwicklung des Menschen aus psychoanalytischer Sicht (13.10.25)

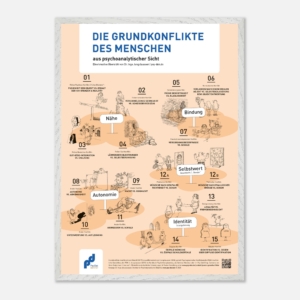

Wie entwickelt sich die menschliche Persönlichkeit – und welche Spuren hinterlassen frühe Beziehungserfahrungen in unserem späteren Leben? Der Vortrag fasst für Jedermann die über 100-jährige Geschichte und Entwicklung der psychoanalytischen Theorienwelt auf anschauliche Weise zusammen. Die Psychoanalyse gleicht einem Haus, das über die Jahrzehnte immer wieder umgebaut, erweitert und neu gestaltet wurde. Sie lernen so die zentralen Konzepte kompakt kennen, die unser Verständnis von Identität, Bindung und innerer Welt bis heute prägen. Zugleich wird gezeigt, wie sich diese Theorien in der Praxis nutzen lassen, etwa um unbewusste Beziehungsmuster im Hier-und-Jetzt der Therapie zu verstehen. Neben einem prägnanten Überblick werden aktuelle Bezüge zur heutigen Psychotherapiepraxis hergestellt. So entsteht ein lebendiges Bild davon, wie „Werden“ und „Sein“ zusammenhängen – und warum diese Fragen auch in der therapeutischen Arbeit immer wieder neu gestellt werden müssen. Im Fokus steht eine prägnante Kurz-Übersicht. Im Vortrag werden die Inhalte Schritt für Schritt u.a. anhand eines speziell gestalteten Posters vermittelt, das die verschiedenen Richtungen übersichtlich zusammenfasst. Das Poster kann für die Teilnehmer im Anschluss an den Vortrag auf Wunsch zu einem vergünstigten Vorzugs-Preis erworben werden. Der Vortrag richtet sich an alle Psychotherapie-Richtungen sowie Studierende und interessierte aller Art mit Interesse an einer lebendigen Auseinandersetzung bzw. Vertiefung der eigenen Kenntnisse über die Entwicklung des Menschen. Das dazugehörige Poster finden Sie hier

- „Was macht eigentlich krank?“ – Die drei großen Störungsmodelle nach Gerd Rudolf (20.10.25)

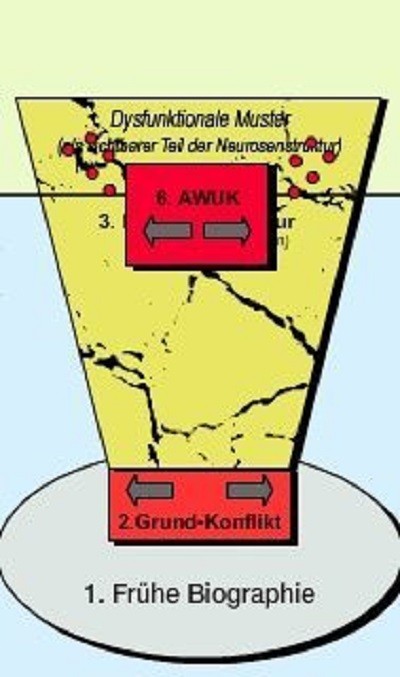

Psychische Störungen lassen sich aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln begreifen – doch drei Modelle nach Rudolf haben sich als besonders hilfreich erwiesen: Konflikt, Struktur und Trauma. Der Vortrag gibt einen fundierten Überblick über diese von Gerd Rudolf beschriebenen Ansätze, die bis heute für Diagnostik und Behandlungsplanung bedeutsam sind. Anhand klinischer Beispiele wird deutlich, wie sich die drei Modelle ergänzen, aber auch voneinander abgrenzen. Was bedeutet es praktisch, wenn eine Symptomatik klassisch konfliktbedingt ist? Wann muss ich strukturelle Defizite in den Blick nehmen? Und wo spielt Trauma als eigenständiger Faktor eine Rolle? Die Darstellung ist so angelegt, dass die Teilnehmer*innen die Modelle in ihren eigenen Fällen direkt wiedererkennen. So wird ein praxisnahes Fundament gelegt, das Sicherheit und Klarheit für die tägliche therapeutische Arbeit schafft. Der Vortrag ist verfahrensübergreifend gedacht – offen für alle Schulen, mit Impulsen, die jede therapeutische Haltung bereichern.

- „Was ist ein Konflikt?“ – 12 anschauliche Merkmale (27.10.25)

(Neurotische) Konflikte gehören zum Kernbereich psychotherapeutischer Arbeit und treten in nahezu jeder Therapie auf. Aber was genau sind die krankmachenden Mechanismen einer Konfliktstörung? Was macht einen neurotischen Konflikt im Innersten aus? Der Vortrag stellt 12 prägnante Merkmale vor, die dabei helfen, typische Konfliktkonstellationen sicher zu erkennen. Anhand eines Beispiels („Konflikt-Patient“) aus dem klinischen Alltag wird gezeigt, wie sich diese Konflikte in Symptomen, Beziehungsmustern oder Verhaltensweisen ausdrücken. Dabei geht es nicht um trockene Theorie, sondern um konkrete Beobachtungskriterien, die sich unmittelbar in der Praxis anwenden lassen. Die Teilnehmenden lernen, zwischen oberflächlichen Konflikthandlungen und tieferliegenden Mustern zu unterscheiden. So entsteht ein differenziertes Verständnis, das die eigene Diagnostik und Fallkonzeption nachhaltig unterstützt. Offen, dialogisch, anschlussfähig – ein Vortrag für das gesamte therapeutische Spektrum.

- „Welchen Grundkonflikt trägt mein Patient?“ – Die vier Grundkonflikte nach Rudolf (3.11.25)

Die vier Grundkonflikte – Nähe, Bindung, Autonomie & Identität – nach Rudolf bieten eine strukturierte erste Möglichkeit, die tieferliegenden Themen von Patient*innen zu verstehen. In diesem Vortrag wird erklärt, wie diese ungelösten Konflikte aus frühen Entwicklungsphasen in späteren Lebensabschnitten wieder auftauchen und die Persönlichkeit prägen können. Neben einer klaren Einführung in die vier Grundtypen werden klinische Beispiele vorgestellt, die die Dynamik lebendig illustrieren. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auch auf Überlagerungen, die häufig übersehen werden: Was passiert, wenn ein ungelöster Grundkonflikt nachfolgende Entwicklungsthemen überschattet? Hier wird praxisnah aufgezeigt, wie sich diese Konstellationen auf Symptome, Beziehungserleben und Therapieziele auswirken. Der Vortrag stellt auch die Zwischenergebnisse eines neuen Projekts von Dr. Jungclaussen zu diesem Thema „Überlagerungen“ vor. Ziel ist es, den Teilnehmenden diagnostische Anregungen in die Hand zu geben, das im Alltag Orientierung schafft. Gleichzeitig wird verdeutlicht, dass die Auseinandersetzung mit Grundkonflikten nicht nur klinische Präzision, sondern auch therapeutische Kreativität erfordert. Für jede therapeutische Sprache anschlussfähig – unabhängig von Methode oder Setting.

- „Darf man in der TP strukturbezogen arbeiten?“ – Strukturarbeit in der TP (10.11.25)

Strukturarbeit und tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie – passt das überhaupt zusammen? Lange galt der Strukturbegriff als uneinheitlich und verwirrend oder wurde nur mit der analytischen Psychotherapie in Verbindung gebracht: Während die Psychoanalyse von kategorialen Charakterstrukturen sprach, entwickelte sich parallel der dimensionale Strukturbegriff, wie er etwa in der OPD-3 zu finden ist. Dieser Vortrag bringt Licht in das sogenannte „Teekesselchen-Problem“ und zeigt, wie strukturbezogenes Arbeiten fokal auch in der TP möglich ist. Mit Hilfe aktueller Kommentare zu den Psychotherapie-Richtlinien – etwa durch Faber und Haarstrick – wird erläutert, welche Methoden heute als zulässig gelten. Die Teilnehmenden erhalten praxisnahe Orientierung und lernen, zwischen analytischer „Umstrukturierung“ und erlaubtem „strukturbezogenem Arbeiten“ für die TP zu unterscheiden. Anhand eines Fallbeispiels wird illustriert, wie die Integration gelingen kann. Damit bietet der Vortrag nicht nur theoretische Klärung, sondern konkrete Hilfestellung für die tägliche Arbeit, in allen Verfahren.

- „Wie schreibe ich eine Psychodynamik?“ – Ein kompakter Leitfaden (17.11.25)

Dieser Vortrag führt Schritt für Schritt von der Fallvignette zur klaren Psychodynamik. Sie lernen in einer prägnanten Kurzansicht, Konflikt- und Strukturhypothesen präzise zu formulieren und nachvollziehbar zu begründen. Praktische Textbausteine zeigen, wie aus Theorie ein nutzbares Schreibwerkzeug wird. Typische Stolpersteine werden an Beispielen behoben. Am Ende steht ein schlanker Ablauf, der sich direkt in Klinik- und Praxisalltag übertragen lässt. Übungen mit kurzen Mini-Fällen sichern die Umsetzung. Kompakt in 45 Minuten: die sieben wichtigsten Schritte zum fertigen Störungskonzept, direkt anwendbar beim nächsten Bericht. Dieser Vortrag führt Schritt für Schritt von der Fallvignette zur klaren Psychodynamik. Sie lernen in einer prägnanten Kurzansicht, Konflikt- und Strukturhypothesen in je 7 Schritten präzise zu formulieren und nachvollziehbar zu begründen. Praktische Formulierungshilfen zeigen, wie aus Theorie ein nutzbares Schreibwerkzeug wird. Typische Stolpersteine werden an Beispielen behoben. Am Ende steht ein schlanker Ablauf, der sich direkt in Klinik- und Praxisalltag übertragen lässt. Übungen mit kurzen Mini-Fällen sichern die Umsetzung. Kompakt in 45 Minuten: die sieben wichtigsten Schritte zum fertigen Störungskonzept, direkt anwendbar beim nächsten Bericht. Die bekannten Jungclaussen-Psychodynamik-Leitfäden aus dem Handbuch und dem Wochenend-Seminar werden das 1. Mal in der Kompakt-Variante dargestellt, mit neuen Folien und neuen Formulierungshilfen in einer Stunde mit Fallbeispielen.

- „Was ist eigentlich der Faber/Haarstrick?“ – So machen Sie sich den Kommentar zu den Psychotherapie-Richtlinien praxisnah zu Nutze: Gestern, heute, 13. Auflage (24.11.25)

Der Kommentar zu den Psychotherapie-Richtlinien (für viele scherzhaft „unsere Bibel“) ist für alle Verfahren und alle Settings hoch relevant. Hier sollten Sie stets die neuste Auflage im Regal haben. Knapp und anschaulich zeichnet dieser Vortrag den Weg der ambulanten Psychotherapie-Richtlinien von den Anfängen bis zur aktuellen 13. Auflage nach. Seit über 50 Jahren gelingt dem Faber/Haarstrick-Kommentar der notwendige Spagat: rechtliche Verbindlichkeit wahren – und die Vorgaben zugleich praxisgerecht übersetzen. Der Vortrag markiert die Meilensteine, an denen der Kommentar der Richtlinie voraus war (etwa bei Strukturfragen und der TP) und beleuchten seine Bedeutung für die Traumatherapie. Sie erfahren, wie Sie Formulierungen prüffest und klinisch sinnvoll einsetzen – und sind damit auf Augenhöhe mit Gutachter*innen. Die wichtigsten Neuerungen der 13. Auflage werden zu handlichen Dos & Don’ts verdichtet. Kurz: ein Werkzeug, das in keinem Praxis-Bücherregal fehlen sollte. Für alle Schulen geöffnet, mit Fokus auf das Gemeinsame: wirksame Prinzipien, die jede Therapie vertiefen. Besonderheit zu diesem Termin: Mit Experten-Gast-Besuch Dr. Lars Hauten, der sich als Psychotherapeut, Forscher, Autor und Gutachter besonders intensiv mit dem Faber/Haarstrick befasst hat- in Theorie, Forschung und Praxis. Wir werden das Thema besonders praxisnah bearbeiten. Anhand realer (anonymisierter) Anträge bzw. Gutachterstellungnahmen werden wir gemeinsam herausarbeiten, wie der Faber/Haarstrick-Kommentar hilft, typische Streitpunkte im Gutachterverfahren bei TP und AP zu klären:

– Wie lässt sich eine traumamodifizierte psychodynamische Behandlung so begründen, dass sie als klar richtlinienkonform erscheint?

– Wie kann strukturbezogenes Arbeiten (inkl. OPD-3) im Bericht so dargestellt werden, dass Indikation und Verfahren (TP vs. AP) nachvollziehbar werden?

– Wie werden Konflikt-, Struktur- und Beziehungsebene in eine schlüssige psychodynamische Diagnose, einen realistischen Behandlungsplan und eine gut begründete Prognose übersetzt?

– Nach welchen inhaltlichen Kriterien bewerten Gutachter*innen unsere Berichte – und wie können wir mit Hilfe der KBV-Bewertungsbereiche und der Faber/Haarstick-Checklisten unsere eigenen Anträge kritisch reflektieren und verbessern? Die Teilnehmenden sind ausdrücklich eingeladen, eigene Beispiele aus dem Gutachterverfahren (Erst-, Umwandlungs-, Fortführungsanträge, Teil- oder Nicht-Bewilligungen, Zweitgutachten) anonymisiert vorher einzubringen. Diese dienen als Ausgangspunkt für eine kollegiale, praxisorientierte Arbeit mit dem Faber/Haarstrick-Kommentar. Ziel ist es zu verdeutlichen, wie hilfreich der Faber-Haarstrick Kommentar für uns in der Praxis sein kann und das Gutachterverfahren erleichtert.

Hier gehts zurück zur Hauptseite der Herbst-Akademie

- „Was ist neu in der OPD-3?“ – Kurzdarstellung der Neuerungen (1.12.25)

Die Operationalisierte Psychodynamische Diagnostik (OPD) ist aus der psychodynamischen Psychotherapie – zu Recht- nicht mehr wegzudenken und wird zunehmend auch von Nachbar-Verfahren (VT) und Nachbar-Disziplinen (Coaching etc.) zunehmend beachtet. Dieser Vortrag bündelt die wichtigsten Änderungen der OPD-3 auf allen Achsen und ordnet sie klar klinisch ein. Sie sehen kompakt, was sich in Diagnostik sowie in Konflikt-, Struktur- und Beziehungserfassung tatsächlich verändert hat und was unverändert tragfähig bleibt. Der Vortrag fasst die Inhalte einer früheren Psy-Dak-Fortbildungsreihe von vor rund 1,5 Jahren aktualisiert und pointiert zusammen (www.psy-dak.de/opd-3). Im Fokus steht der Praxistest: Wo ist die OPD-3 ausdifferenzierter, und wo bringt sie Ihnen im Alltag wirklich Mehrwert? 45 Minuten destilliert: die relevantesten Neuerungen, jeweils mit einem klinischen Anker – praxisnah, verständlich vermittelt und anschlussfähig. Unabhängig vom Verfahren: Sie nehmen mit, was wirkt – praxisnah, anschlussfähig und sofort nutzbar.

- „Wie analytisch ist die OPD wirklich?“ – Kontroverse Diskussion mit Lösungsvorschlag (8.12.25)

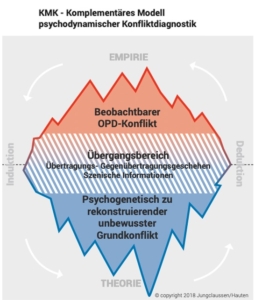

Die OPD wurde immer wieder (auch von klassisch psychoanalytischer Seite) kritisch hinterfragt – berücksichtigt sie das Unbewusste genug? Der Vortrag beleuchtet diese Kontroversen und zeigt die unterschiedlichen Haltungen auf. Der Vortrag sichtet die Hauptkritiken, die wichtigsten Argumente pro- und contra und stellt die wichtigsten Autorennamen in diesem Kontext vor. Gleichzeitig wird ein Lösungsvorschlag vorgestellt, welcher beobachtungsnahe (OPD) und theoriegeleitete psychodynamische Konfliktdiagnostik (psychogenetische Rekonstruktion) verbindet: das Komplementäre Modell psychodynamischer Konfliktdiagnostik. So entsteht Klarheit in einer scheinbar komplexen Debatte. 45-Minuten-Format: Kernargumente destilliert, jeweils mit Formulierungsvorschlag für den Bericht. Verfahrensoffen, integrativ und offen – damit Kolleginnen und Kollegen aller Richtungen profitieren und sich für die OPD interessieren.

- „Das sollte ich besser lassen …“ – Tipps zum Antragsschreiben (15.12.25)

Dr. Jungclaussen läßt Sie an seiner ca. 20jährigen Erfahrung mit dem Antrags- und Gutachterverfahren teilhaben und stellt für Sie typische Fehlerquellen dar und wandeln sie in handliche Dos & Don’ts für Sie um. Sie erhalten Formulierungsbeispiele für Fokus, Dynamik, Indikation und Zielsetzung. Ein roter Faden zeigt, wie man Kürze, Präzision und Anschaulichkeit balanciert. Checkpunkte helfen, Ablehnungsrisiken zu reduzieren. Ergebnis: schneller schreiben, klarer begründen, sicherer durch die Prüfung. Kompakt in 45 Minuten: Sie nehmen Prinzipien mit, die sofort einsetzbar sind.

- „Wann ist eine TP eigentlich eine TP?“ – Differentialindikation (Nachhol-Termin am 16.3.26))

- Die TP gilt immer als die kleine Schwester der Psychoanalyse (Kupfer statt Gold?). Dabei hat die TP keinen Grund sich hinter der großen Psychoanalyse zu verstecken. Im Gegenteil! Kompakt werden Kriterien für TP vs. AP entlang von Aktualität, Struktur, Regressionstoleranz und Zielen dargestellt. Sie lernen, Teilziele fokal zu definieren und wirtschaftlich zu begründen. „Gift- und Goldsätze“ beim Schreiben der Anträge zeigen, welche Formulierungen für TP oder AP nützen oder schaden. Fallbeispiele verdeutlichen, wie man Grenzfälle argumentiert. Der Vortrag erleichtert die schnelle Indikationsprüfung. So entsteht Orientierung für Antrag, Therapieplanung und Aufklärung. In 45 Minuten kompakt.

- „Was macht man eigentlich in einer TP?“ – Behandlungsplanung kompakt (12.1.26)

Was sind die Kernmethoden und Ziele der TP? Dieser Vortrag gibt eine kompakte Übersicht über den therapeutischen Rahmen. Von der Fokussierung bis zur Zielvereinbarung werden zentrale Aspekte praxisnah dargestellt. Ein Leitfaden für die konkrete Behandlungsplanung.

Der Vortrag ordnet Rahmen, Haltung und Kerninterventionen der TP in einen übersichtlichen Ablauf, auch in Abgrenzung zur AP. Von Fokussierung über Klärung/Konfrontation/Deutung bis zu Strukturförderung: was, wann, wie dosiert. Beispiele zeigen, wie Ziele übersetzt werden. Offen auch für alle Verfahren, die sich neugierig für die eigene Arbeiten von den Techniken der TP inspirieren lassen wollen.

- „Das darf man?“ – Moderne psychodynamische Techniken (19.1.26)

- Die psychodynamische Therapie hat sich weiterentwickelt – mit mehr Offenheit und Authentizität. Der Vortrag stellt moderne Techniken wie Intersubjektivität, Selbstöffnung und transparente Haltung vor. Anhand klinischer Beispiele wird gezeigt, wann diese Ansätze hilfreich sind. Eine Einladung zum Umdenken und Erweitern der therapeutischen Praxis. Der Vortrag stellt intersubjektive und relationale Interventionen vor – mit Indikation und Kontraindikation. Selbstöffnung, Prozesskommentar. Sie lernen, Wirkung vs. Risiko abzuwägen und Grenzen sauber zu halten. Mikro-Interventionen machen Mut: klein anfangen, gezielt dosieren, Wirkung prüfen. Ergebnis: mehr Handwerksspielraum ohne Beliebigkeit. In 45 Minuten konzentriert. Offen auch für alle Verfahren, die sich neugierig für die eigene Arbeiten von den Techniken der TP inspirieren lassen wollen.

- „Dieser Konflikt ist mir ein Rätsel …“ – Einführung in den ödipalen Konflikt (26.1.26)

Der Ödipuskonflikt bleibt ein Klassiker – oft zitiert, selten wirklich verstanden. Der Vortrag führt knapp und anschaulich in die Dynamik dieses Grundkonflikts ein. Mit Beispielen wird gezeigt, wie er sich in heutigen Therapien äußern kann. Ein verständlicher Einstieg in ein großes Thema. Vorgestellt wird ein von Dr. Wolfgang Mertens entwickeltes und von Dr. Jungclaussen erweitertes und didaktisiertes 7-Punkte-Modell, das den ödipalen Konflikt greifbar, fast operationalisierbar macht.

Der Vortrag entmystifiziert Grundlagen, Varianten und heutige Erscheinungsformen. Anhand klinischer Beobachtungen wird die Übersetzung ins Hier-und-Jetzt geübt. Ziel ist ein handhabbares Verständnis statt großer Theorie. Kompakt in 45 Minuten. Offen auch für alle Verfahren, die sich neugierig für die eigene Arbeiten von den Techniken der TP inspirieren lassen wollen.

- „Welche Bücher sollte ich wirklich kennen?“ – Literaturüberblick (2.2.26)

- „Welche Bücher sollte ich wirklich kennen?“ – Literaturüberblick (2.2.26)

Literatur gibt es unendlich viel – aber was lohnt sich wirklich? Der Vortrag gibt eine persönliche und fundierte Übersicht der wichtigsten Werke zur TP. Dr. Jungclaussen schaut mir Ihnen in sein Bücherregal und läßt Sie an seiner ca. 30jährigen Erfahrung mit der psychodynamischen Literatur teilhhaben. So entsteht eine Orientierung für Einsteiger*innen und Fortgeschrittene gleichermaßen. Ein kompakter Wegweiser im Literaturdschungel. Der Vortrag sortiert das Überangebot nach Nutzen im Alltag: Basics, Vertiefung, Spezialthemen. Kurz-Reviews heben hervor, was jedes Werk wirklich leistet – und was nicht. 45-Minuten-Überblick: Einladend für alle Richtungen – mit Respekt vor Vielfalt und Fokus auf gemeinsame Wirkfaktoren. Offen auch für alle Verfahren, die sich neugierig für die eigene Arbeiten von der TP inspirieren lassen wollen.

Hier gehts zurück zur Hauptseite der Herbst-Akademie

- „Welche Lehrvideos lohnen sich?“ – Überblick Videoquellen (9.2.26)

- Von Theorie zur Praxis: Lehrvideos können eindrucksvoll zeigen, wie TP oder AP tatsächlich aussieht. Dr. Jungclaussen schaut mir Ihnen in sein Bücherregal und läßt Sie an seiner langen Erfahrung mit (teils eigenen) psychodynamischen Videos teilhhaben. Der Vortrag stellt empfehlenswerte Quellen vor, sortiert nach Relevanz und Qualität. So finden Sie schnell das Material, das für Ihre eigene Entwicklung nützlich ist. Ein praxisnaher Blick auf audiovisuelle Lernressourcen. Sie gehen mit einer kuratierten Linkliste und Übungsanleitung. Transdiagnostisch und verfahrensoffen – mit Tools, die sich in jedes Repertoire einfügen. Offen auch für alle Verfahren, die sich neugierig für die eigene Arbeiten von der TP inspirieren lassen wollen.

- „Wie sage ich es einmal anders?“ – Metaphern in der Psychotherapie (23.2.26)

Metaphern sind mächtige Werkzeuge in der Therapie. Der Vortrag zeigt die besten Bilder und Vergleiche für psychotherapeutische Arbeit. So werden komplexe Inhalte greifbar und für Patient*innen verständlicher. Ein inspirierender Beitrag zur Erweiterung des eigenen Repertoires, mit Beispielen.

Übungen helfen, einen eigenen Metaphern-Fundus aufzubauen. In 45 Minuten kondensiert: robuste Metaphern mit Einsatzhinweisen. Ein verfahrensübergreifender Werkzeugkasten: Sie wählen, was zu Ihnen und Ihren Patient*innen passt.

- „Wie arbeiten eigentlich die anderen?“ – Überblick andere Verfahren(2.3.26)

Hintergrund: Die Psychotherapie ist ein vielseitiges historisch gewachsenes Feld mit unterschiedlichen theoretischen Grundannahmen, methodischen Ansätzen und therapeutischen Zielsetzungen. Doch worin genau unterscheiden sich die vier zentralen Schulen – und wo gibt es Gemeinsamkeiten?

Ein Blick über den Tellerrand bereichert die eigene Praxis. Der Vortrag stellt zentrale Prinzipien anderer Psychotherapieverfahren vor – kompakt und praxisnah. So wird sichtbar, was unterscheidet und was verbindet. Eine Einladung zum interdisziplinären Austausch.

In diesem Abendvortrag erhalten Sie eine strukturierte und anschauliche Einführung in die vier großen Psychotherapie-Richtungen:

- Psychodynamische Psychotherapie (TP/AP)

- Verhaltenstherapie

- Systemische Psychotherapie

- Humanistische Psychotherapie

Dieser Vortrag richtet sich an Psychotherapeut*innen aller Fachrichtungen, die ihre Perspektive erweitern und die Grundzüge der vier großen Psychotherapieparadigmen übersichtsartig kennenlernen möchten.

Anhand eines anschaulichen Posters von Buchautor und Didaktik-Experten Dr. lngo Jungclaussen werden die zentralen Elemente der Paradigmen gemeinsam erarbeitet:

- Menschenbild: Wie versteht jedes Paradigma den Menschen und seine Entwicklung?

- Störungsverständnis: Welche Störungs-Dynamiken stehen im Fokus der jeweiligen Therapieform?

- Therapeutische Haltung: Welche Grundprinzipien prägen das Verständnis der Beziehung zwischen Therapeut und Patient in den jeweiligen Ansätzen? Wie unterscheidet sich die therapeutische Haltung?

- Techniken und Methoden: Welche Werkzeuge werden bevorzugt eingesetzt?

- Ziele der Therapie: Was wird angestrebt – Symptomreduktion, Einsicht, Wachstum oder Veränderung?

Das Ziel des Vortrags ist es, ein besseres Verständnis für die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Ansätze zu gewinnen. Gleichzeitig lädt es dazu ein, die eigene Arbeit durch neue Impulse aus anderen Verfahren zu bereichern. Es wird interaktiv und praxisnah gearbeitet, um den Transfer in den therapeutischen Alltag zu erleichtern.

Ein kompaktes Update zu allen Verfahren. Wir fokussieren Wirkfaktoren, die sich gut integrieren lassen. 45-Minuten-Kompakt: Offen, dialogisch, anschlussfähig – ein Vortrag für das gesamte therapeutische Spektrum.

Hier gehts zurück zur Hauptseite der Herbst-Akademie